Семья наша считалась большой, даже по старым меркам. У дедушки по матери Андрея Чулкова и бабушки Анны Улиньской было пятеро детей (три дочери и два сына), родившихся с 1908-го по 1916 год. Мировая война вынудила многодетную семью сняться с места в маленьком литовском городке Таураге и пуститься в долгое странствование по России. Путешествие закончилось в столице Бурятии в 1927 году.

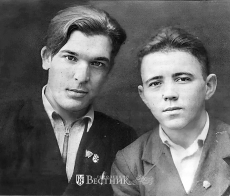

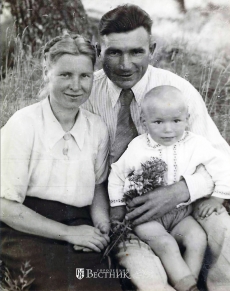

Молодая и симпатичная будущая моя мама вышла замуж за директора местной школы Александра Ивановича Лисина, происходившего из рода забайкальских казаков. У них родилось четверо детей (один из-за скарлатины не дожил до годика): дочь Евгения в 1929 году, сын Юрий в 1932-м и я, младший,

в 1939-м.

И всё бы хорошо, но началась Великая Отечественная война!

Военные годы

Мой отец, 1900 года рождения, больной хроническим туберкулёзом, дождался повестки из военкомата в начале 1942 года. В то время Красная Армия остро нуждалась в пополнении вместо миллионов погибших воинов.

Отцу не повезло. В суровых армейских условиях у него открылся туберкулёз и из Сталинградского пекла его отправили на лечение в Красноводск. Однако плавучий эвакогоспиталь на Волге разбомбили, и маме пришло стандартное извещение, что «Ваш муж, Лисин Александр Иванович, пропал без вести в ноябре 1942 года в окрестностях г. Сталинграда».

Осталась мама в лихую годину с тремя малолетними детьми на иждивении. Не выдержал военных испытаний дедушка – умер ещё совсем не старый в Бурятии в 1943 году.

Оставаться в Улан-Удэ стало тягостно. Активная и энергичная младшая сестра мамы, Раиса, добилась вызова на работу в освобождённый город Курск. Раиса до войны успела окончить финансовый техникум в Курской области, а потому была принята на службу в Курский промышленный банк. Разрушенное войной народное хозяйство надо было срочно восстанавливать.

Пригодилась банку и моя мама, работавшая счетоводом в бурятской деревне. И вот наша семья, состоявшая из женщин и детей, двинулась в Курск.

В июле 1944 года, ровно через год после великой Курской битвы, семья Чулковых – Лисиных – Жилкиных – Шляпиных прибыла в ещё не оправившийся от войны город.

Город Курск

Большую часть города составляли две слободы. Со стороны реки Тускарь лежала Стрелецкая слобода, а с обратной стороны городского холма – Казацкая слобода. В каждой слободе было множество церквей.

Дом № 37 (на снимке), в котором разместилась наша семья, состоявшая из пятерых взрослых и шестерых детей, находился на улице Ленина, главной в городе. Дом выделялся размерами и красотой среди непримечательных одноэтажных соседских домишек. На втором этаже находилось всё – и жильё, и работа мамы и тёти Раи.

Для 11 человек была выделена комната размером 25 кв. метров. Городских удобств не было: за водой ходили на колонку в соседний двор, комнату обогревала большая печь, а для приготовления пищи использовался плохо разжигаемый керосиновый примус, чудо тогдашней кухонной техники.

О канализации можно было лишь мечтать. На окраине между двумя домами имелся туалетный «скворечник», обслуживающий сразу три дома. Летом походы по нужде можно было как-то переносить, но вот зимой… Как сейчас помню: на морозе за 20 градусов стоят в очереди страждущие попасть в это «учреждение», приплясывая от холода.

Следы войны были видны повсюду. Ребята часто находили боевые патроны, иногда гранаты, штыки, финские ножи. Нередко сообщали, что дети, играя, бросали в костёр боеприпасы, и это приводило к трагедиям. После страшных боёв на Курской дуге местный лес утратил своё прежнее название и стал «Горелым лесом».

Много лет детей нашего дома пугала надпись углём по внутренней стене дома, ведущей в подвал. Там была нарисована большая стрелка и слово «БОМБОУБЕЖИЩЕ».

Купол грандиозного Знаменского собора был повреждён прямым попаданием немецкой авиабомбы. Понадобилось 10 лет, чтобы залатать дыры и отремонтировать величественное здание.

После Победы

В 1945 году коллектив Курского промышленного банка перевели в другое здание. До самого выхода на пенсию мама проработала там кредитным инспектором.

В 1946 году мне исполнилось 7 лет, и я пошёл в школу. Школа запомнилась насильственным переучиванием письма правой рукой (я от природы левша) и холодом в зимнее время. Чернила замерзали в чернильницах, а учительница ходила в пальто с меховым воротником.

Какое основное чувство сопровождало детей в те годы? Чувство постоянного голода. Есть хотелось везде и всегда. В магазинах стояли пирамиды банок экзотических крабов, но сахара, конфет, масла, хлеба в свободной продаже не было.

Это тем более удивительно, что Курская область (в которую тогда входила нынешняя Белгородская) славилась производством сахара. Во дворе нашего дома было двухэтажное здание с названием «Курский областной сахартрест», но сахар и конфеты-подушечки мы видели лишь по праздникам.

Карточки отменили в 1947 году, но хлеб приходилось добывать в больших очередях. Главным добытчиком хлеба был я, поскольку мама работала. Сонный брёл занимать очередь в магазин, благо тот находился через дорогу. Очередь надо было отстоять около трёх часов и получить желанные два кирпича чёрного хлеба. Этого нам хватало дня на три.

С Белкой и трамваем

Незабываемым для меня было общение с нашей козой Белкой, дававшей нам, детям, живительное молоко. Утром пастух собирал стадо прямо из наших дворов (провожала мама), и стадо, всё разрастаясь, мощно двигалось по трамвайным путям по главной улице областного города к Московским воротам.

За воротами открывалось необозримое зелёное море травы и иных радостей козьего стада.

Вечером стадо надо было встречать. Это также стало моей обязанностью. Я прибывал к московскому кладбищу, в ожидании ловил голыми руками бабочек, стрекоз и бомбардировщиков-шмелей, сбивал палкой каштаны, добывая красивые лакированные коричневые плоды.

Стадо приходило, я доставал из кармана кусок хлеба для Белки, брал за верёвку и мы отправлялись домой. В большом напряжении шёл по главной улице Курска… с козой! Опасался встретить злорадных одноклассников, но, к счастью, ни разу никого не повстречал.

Рядом с Московскими воротами находился хлебозавод, и изумительный запах свежеис-печённого хлеба сопровождал меня всё время ожидания Белки.

Неподалёку была конечная остановка трамваев. Трамваи останавливались, люди выходили, и затем пустой трамвай шёл по полукругу на другую остановку. Вот этот полукруг был большим искушением для меня.

Старые трамваи имели деревянные дверцы для входа и выхода. Дверцы никогда не закрывались, поэтому можно было легко запрыгнуть и выпрыгнуть даже на ходу. Трамвай шёл медленно, так что я успевал запрыгнуть на подножку, про-ехать полукруг и спрыгнуть с неё, не доезжая до остановки.

Я делал это десятки раз. Но, как говорится, сколько верёвочка не вейся… В очередной раз дождался трамвая, тот тронулся, и я прыгнул на ходу. И тут мои ноги соскользнули с подножки и устремились под вагон.

Но в этот момент мой ангел-хранитель, до этого мирно дремавший на моём правом плече, встрепенулся и вдохнул в меня прилив сил. Я с трудом подтянулся на руках, вырвал ноги из-под колёс и плюхнулся лицом вниз на площадку вагона. У меня дрожали руки, ноги, всё тело ныло, я обливался потом. Еле-еле поднялся на ноги и с трудом вышел из вагона.

С тех пор, дожидаясь Белку, я только ловил бабочек и шмелей и сбивал каштаны.

Дворовые радости

В детстве, конечно, были и радости. Главной радостью был наш двор. Великолепное свободное пространство, примерно, 50 на 50 метров, без песочниц, качелей, верёвок для белья (где сушили бельё до сих пор не пойму) было предоставлено нам, детям. И мы с утра до вечера бегали, прыгали, играли во всевозможные игры, лазили на крышу сараев (а зимой с крыши прыгали в сугроб). Двор был нашим вторым домом и занимал всё наше свободное время.

Если я, дожив до 80 лет, не превратился в развалину, то огромную заслугу в этом вижу в нашем благословенном дворе.

Конечно, он давно исчез под натиском современных девятиэтажек, как и наш дом и все соседние домишки. Но мне очень жаль нынешних ребятишек, не имеющих даже подобия нашего послевоенного двора.

Были у нас и другие радости: зимой – катание на лыжах-дощечках с горок в Дружинке, занятия физкультурой в Бородинском парке, забитые голы в ворота противников, ёлочный базар в Первомайском саду, день рожденья с плиткой шоколада под подушкой от мамы и вазой фруктов на столе…

Детство шло, мы росли и выросли. Те годы мы, дети войны, вспоминаем с лёгкой грустью.

Леонид Лисин, ветеран труда